中臣氏-それは欧亜を往来する民族が漢人に長く同化した系統かもしれない

昔、天山南路の中に鄯善(ぜんぜん)(前一三九~後六三五)なる國が栄えた。隊商の憩う街であった。

欧亜を往来する民族を単于(せんう)という。後にこれが極東に定着する頃は燕(前一一二二~二二二)の世に入ってからのことであった。 ...

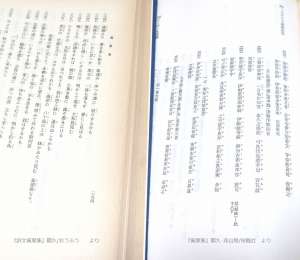

萬葉集は八百萬 の青人草 の謡 の集大成

大伴家持(七一八~七八五)が、太宰権帥(だざいごんのそつ)大伴旅人(六六五~七三一)と共に筑紫に在ったのは養老四(七二〇)年から天平二(七三〇)年の間であった。

萬葉集二十巻を編簒したのは大伴家持と伝えられている。萬葉なる家 ...

筑紫を〝つくし〟と読むのは大和の上方の氏族 地元は今に至るまで〝ちくし〟を守っている

筑紫を〝つくし〟と読むのは大和の上方の士族(*ママ)であった。地元は今に至るまで〝ちくし〟を守っている。察するに本来は〝つくし〟であったらしいが、太宰府なる万人往来の国際都市が、神功皇后二十三 (二二三)年以来連綿として隋(五八一~ ...