確かなのは天智天皇が水城を改造したことだけかもしれない(追記有り)

| 2022/11/27追記 天智天皇が水城を玄界灘から有明海に舟を通す湖にした話について、水城の土塁の高さで満水の場合を想定しているが、水城欠堤部の石敷遺構と畦道と落差工に書いたように、水城の欠堤部が築造当時からあったとすれば土塁の高さで満水になることはあり得ない事がわかった。 よってこの記事は訂正すべきだが、このままおいておくことにした。 あくまでも〝伝承〟の紹介としてお読みいただきたい。 |

2024/01/04さらに追記 2024年1月1日に能登半島地震が起きた。垂直方向に最大4㍍の隆起が観測されており、湊では海底が露出している。 水城は警固断層が貫いており、針摺の瀬戸が地殻変動で隆起した可能性も否定できなくなくなった。だがこの記事は地形が現在と同じと仮定したままで書いている。あくまで可能性の一つとしてお読みいただきたい。 |

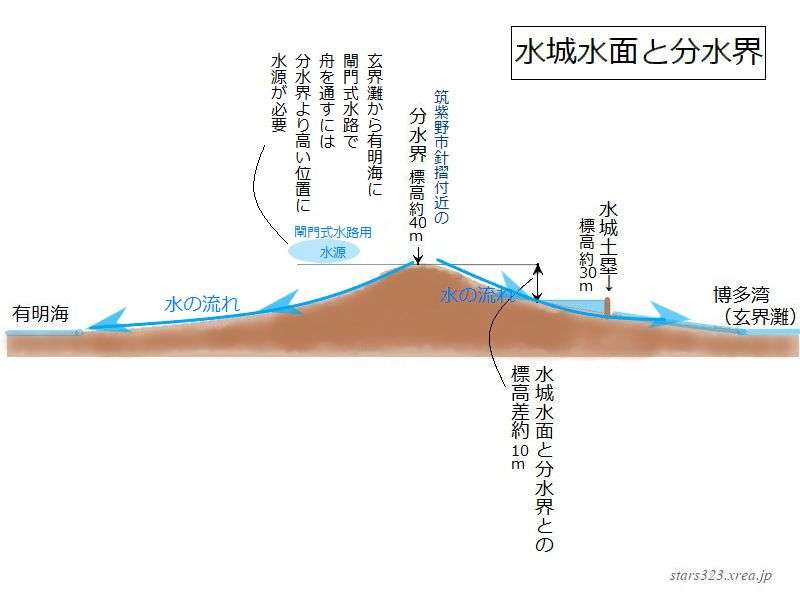

天智天皇が水城を疎水式に船を通す湖に切り替えたとして、現在の水城土塁の高さは分水界の標高より低いため、玄界灘から有明海に船で行くには更に高い場所に水源が必要だ。

と言うのが前回の話だった。

*分水界=筑紫野市針摺付近にある博多湾へ流れる河川と有明海へ流れる河川の境界

今一度、水城土塁と分水界の標高差を図で確認する。

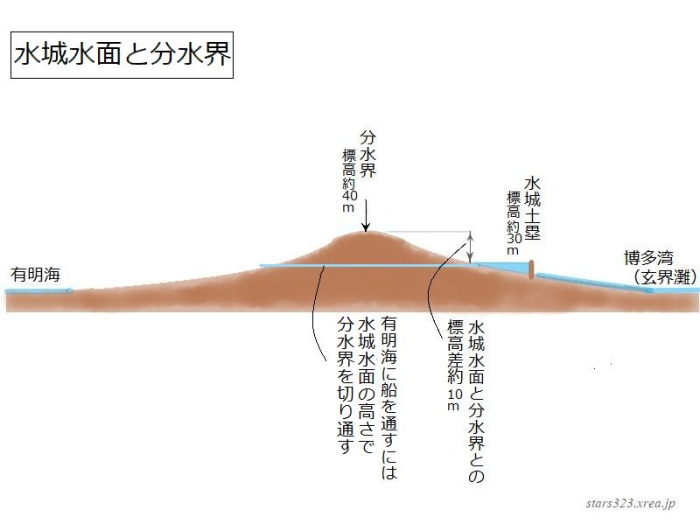

あるいは水城水面の高さで切り通し、水路を開くことで船を通したのかもしれない。

下図は模式図なのでトンネルのような形になっているが、上部が開いた切り通しにせよ水城水面の高さで分水界の向こう側まで水路を貫かなければならない事に変わりは無い。

その場合、現在の地形で考えると、水城水面と同じ標高なのは筑紫野市常松付近となる。

次に水城水面と同じ等高線の箇所で色を付けてみた。

見てわかるとおり直線で約5km切り通し面の高低差最大10mの水路となるが、これはこれで大工事だ。

当時の地形がわからないのでなんとも言えないが、分水界より高い位置の水源を使う方が良さそうだ。

使える水源として山口川がある。(前記事参照)

筑後川導水の一時貯水湖があるのもこのあたりで、昔も今も針摺の分水界をつなぐ土地のように思うのだった。

これは私見だが、天智天皇の疎水工事に関する話は具体的に考えていくと疑問が色々出てくる。

水城水面より分水界の方が標高が高いこともそうだが、そもそも水城が満水だったとしたら閘門にかかる水圧はものすごいものになるだろう。

そんな圧力に耐えられる水門が作れたのか?

また、有明海から船が上ってくるときはどうしたのか?

有明海側から上ってくる場合にも高低差を解決する閘門が必要なはずだが、全く触れられていない。

工事の時期もはっきりしない。

百済救援(白村江の戦い)の前なのか後なのかでも事情が変わってくる。

以上から思うに、この話は〝天智天皇が水城を改造した〟事がメインで、それだけが確かなのかもしれない。