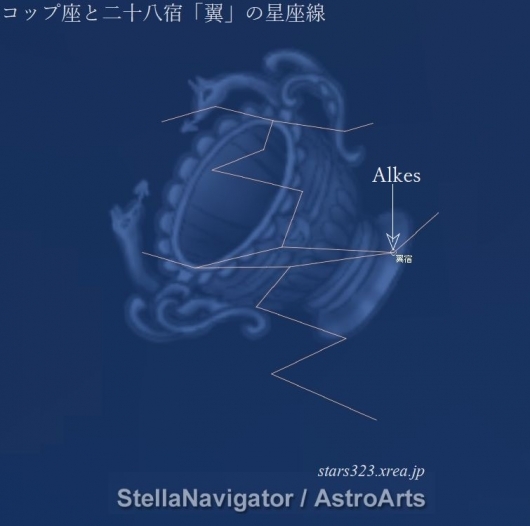

Alkesは二十八宿の「翼」を構成する星の一つ

コップ座Alkesは、二十八宿では「翼」を構成する星となる。

春の星座と二十八宿はこんな風に重なり合う。

コップ座と翼宿の重なりを拡大。(星座絵はコップ座、星座線は翼宿のもの)

「翼」の名の通り、真ん中に胴体があっ両サイドに翼を広げている鳥にも見える。

筆者に依ればこれは

大陸の星宿名は翼である。この星が南の空に見える頃は晩春で、鶴や鴨が翼を広げて霞の中を北に飛びさる頃である。

(中略)

翼とは鸛が羽を広げた形であるが、漢方の言葉では、女人が腰をひらき子を産む姿の意に流用されていた。(『儺の國の星拾遺』p.49)

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

余談になるが、翼宿の和名を「

Alkesの別名「

星の和名を収集された野尻抱影氏によると、「たすきぼし」は「

というのも、二十八宿の和名は古い辞書には出て来ず、よく引用されるのが江戸時代の辞書『和爾雅』だからだ。

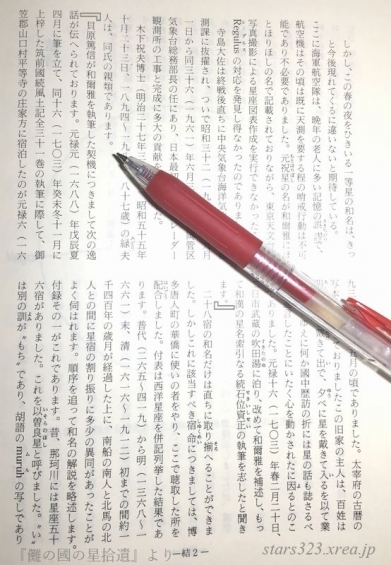

これは筑前福岡藩の学者貝原篤信(益軒)・好古親子によるもので、執筆の契機についてこんな話がある。(『』の部分。拡大推奨。)

これによると、太宰府の古暦の写本が保存されていた御笠郡山口村平等寺(現筑紫野市平等寺)の庄屋方に滞在した折、主人から「何か國中歴訪の折には星の話も誌さるべき」と進言されたことに〝いたく〟心を動かされたことが契機とある。

しかも〝和漢の星名索引〟なる『続石位資正』の執筆を志したと書かれている。

貝原篤信(益軒)が志した『続石位資正』の源になったのは、太宰府の古暦の写本だったのだ。

おそらくそれは那珂川の庄屋にも保管されていて、『儺の國の星』『儺の國の星拾遺』の元となったと私は思う。

よってアルケスの和名「田付星」と「襷星」は、順序からすると太宰府の古暦に基づく「田付星」が先で、貝原益軒『和爾雅』の「襷星」が後だと思う。

今は「襷星」が主流だけれど、星の和名として知られているものの中には太宰府の古暦由来のものが結構あるのかもしれない。

ちなみに、御笠郡山口村(現筑紫野市山口地区)にある中世山城博多見城は、かつて天体観測が行われていた場所だという話もある。

だからこの地に太宰府の古暦の写本が伝わっていたのだと思った。

なお次ページに筑前山口村平等寺の土地柄について書いたので、ローカルな話だが興味のある方はどうぞ。