比叡山から見れば賀茂神社は西方の門 -そして話は日翳星・加茂星へ-

前記事紅白の話から、話題は猿田彦命の話に飛ぶ。

猿田彦の姿が赤い顔と白い髭で表わされる場合があるからだろう。

日本の猿田彦命は古くは赤面白毛の姿であり、これを山王として伝教大師最澄(七六六~八二二)が比叡山の日枝神社に祀った。比叡山の西が京都の賀茂神社であったから、或は春分或は秋分を紅白別れ目の日に祭った由来があったかもしれない。比叡山から見れば、賀茂神社は西方の門である。これは西洋の基督教の伽藍がすべて春分秋分の落日を正面に拝する建築であることを思いあたるとすでに天台、その上は華厳の教えを受けた唐の長安の都で景教の儀式を見聞習得して帰朝したものとみえる。

*賀茂神社=京都上賀茂神社

(『儺の國の星拾遺』p.129~p.130)

整理すると、ポイントは次の二点。

- 比叡山の日枝神社は最澄が猿田彦命を山王として祀ったもの。

- 比叡山は春分秋分の日没の方向に賀茂神社が来るように建てられており、景教の影響を受けている。

なんとも不思議な話である。

真面目なことを言えば、比叡山の日枝神社(=現在の日吉大社と思われる)の山王は猿田彦命ではないし、最澄は長安へ行っていない。長安で景宗の影響を受けたと考えられるのは空海だ。

だが、1については地元那珂川市の神社に同じ話が伝わっていて、猿田彦についての興味深い伝承があり、2についても『儺の國の星』『儺の國の星拾遺』に関連する話がある。

何かしらの背景があるようだ。

1に関しては那珂川市に伝わる猿田彦の伝承と併せて後日改めて書くことにし、今回は2に焦点を当てて考えることにする。

といってもよくわからないままなので、現時点でわかっていることを並べてみることにした。

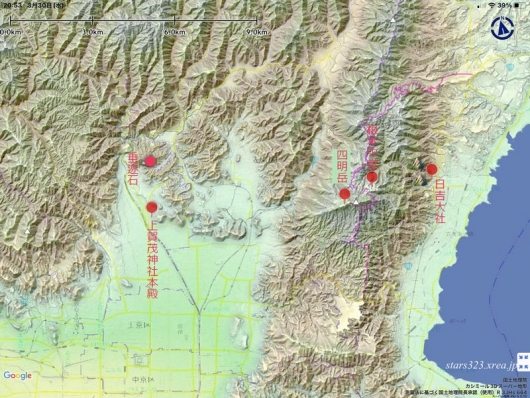

そもそも上賀茂神社は比叡山の四明岳を東に見るように建てられた

「比叡山から見れば賀茂神社は西方の門である」の箇所だが、そもそも上賀茂神社は比叡山の四明岳を東に見るように建てられたという話がある。

京都上賀茂神社は正しく東に

四明岳 を望む位置にある。(『儺の國の星』p.71)

四明岳とは叡山ロープウェイ山頂駅近くのピークだ。

地図で確認すると上賀茂神社本殿のほぼ真東にあるようで、伝承通りと言えそうだ。(若干北にズレているが今回は誤差の範囲としておく。)

ということは、最澄が比叡山に庵を開く前に、既に上賀茂神社と比叡山の東西関係はあったことになる。

最澄は改めてこの関係を繋ぎ直したと言うことだろうか?

比叡山(日枝神社)と上賀茂神社に共通するもの

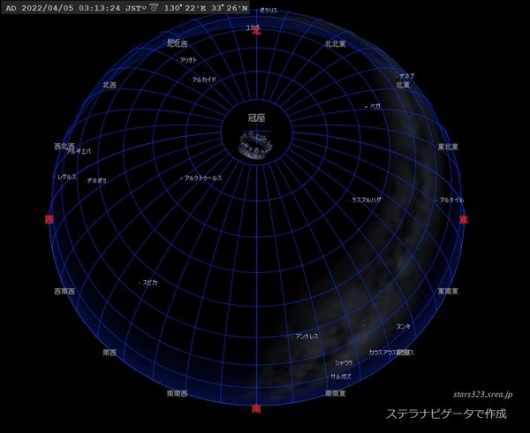

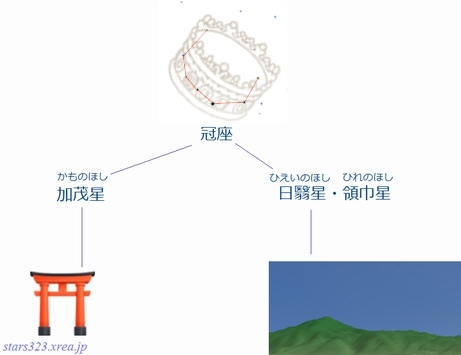

冠座のことを「ひえいのほし」と言うそうだ。

冠座を

日翳星 、或は領巾星 と呼ぶ。やがてこの名はその星座を仰ぎ見る山として、山城の比叡、比良にうつされた。星見の神を日吉と言う。猿田彦の神は西域の星辰の司宰たるSultan に由来したかもしれない。(『儺の國の星』p.71)

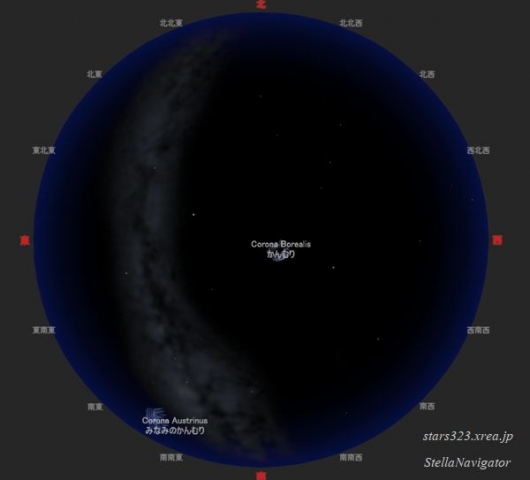

冠座というのは五月中旬の深夜0時頃、天頂付近で南中する星座だ。

この星を

また、星見の神を日吉と言ったとも。(そう言えば四明岳の「四明」は星を見る山という意味だとどこかにあった気がする。)

そして冠座のことを「かものほし」とも言うそうだ。

十四、

加茂星

(前略)冠座 Corona Borealis が夜半に最も高く上がる季節は、背振につゝじが華かに咲く五月十四~二十二日の頃である。(『儺の國の星』p.66)

「(金属工匠である)加茂の神々は冠座のきらめきを見上げて事を始め、又冠座の輝きを見て事を済ますのがしきたりであった。(『儺の國の星』p.73)」という。

冠座はもう一つあるので、「きらめきを見上げて事を始める」冠座と「輝きを見て事を済ます」冠座は別々かもしれないが、いずれにしても、冠座と加茂氏(賀茂氏)が結びつくことは間違いない。(*1)

そして、「ひえい」とも。

この発見は自分としては面白かった。

所感

信仰圏としての比叡山と上賀茂神社には意図的な東西関係がある、と言う話は実はもっと古い背景があった。

その伝承を伝えているのが『儺の國の星』『儺の國の星拾遺』であるが、冠座の名前や双葉葵紋という共通項があり、何かしらのつながりがあることが考えられる。

後の時代に登場した最澄が比叡山を信仰圏として整えたのであるが、彼は遣唐使船が難波を出発した後国内で難破して、次の艤装が整うまで1年間筑紫に滞在していた。

このことも、少しは影響しているかもしれないと思う。

東西関係が景教の影響と言うのは、遣唐使としての最澄の足取りを見る限り、筆者の想像に過ぎない気がした。

実際肥前田浦を出港して再び対馬に帰港するまで一年ほどである。

往復の船旅と現地での移動時間を考えれば滞在期間は更に短い。

そのためか天台の教えを学ぶことや日本に持ち帰る仏典書写に専念し、長安へは行っていない。

*1 補足

ハッキリした区別があるのかないのかよくわからないが、「冠座」の方を「加茂星」、「南の冠座」の方は「賀茂星」と書く(『儺の國の星拾遺』p.264)ようだ。

南の冠座はその名の通り南空低くに見えるので、「見上げる」という表現に当てはまらないのではないかと思う。

また、冠座の方が7時間ほど早く東北東付近の空に昇る。

五月中旬であれば、南の冠座が南南東付近に昇って来ると、夜明けが近い事を知る手がかりになる。

「かものほし」については多くの記述があるのでいつかまとめて紹介したい。