瀦水畓とは

筆者は堤防で川を堰き止めて水を蓄える施設に〝瀦水畓〟というあまり見ない漢字を使っている。

〝畓〟は水田を意味する朝鮮で造られた国字だ。

これに関して次のような話がある。

万葉の頃までは、山の麓の平坦な谷間を

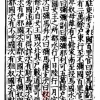

上手 と下手 の二つに別けて、その堺の狭く縊 れたところを仕切って、ここに堤と閘門を置き、冬場は上手に水を蓄え、下手に麦を播き、夏場はここに水を通して早生の水稲を植え、やがて上手の水が空閑 になると、そこに晩生の陸稲を植えた。貯水の面積までが活用される仕組みであった。この農法は今も大陸では保存されており、瀦水畓 と今も呼ばれている。天平の昔までは、倭人はこれを〝ゐみづ〟或は〝いほと〟といった。さきほどに出た射水も那珂川の岩戸 も、かつての瀦水畓の和訓を教える地名である。唐門 がひらかれ、浅い水位からしずかに流れ出る水は、二月かかって土を潤す。これを祖先は入水田 といった。(『儺の國の星拾遺』p.140)

瀦水畓で行われていたのは何とも大胆な三期二毛作(麦・米・米)だったのだ。

この耕作を冬から始めるとして整理すると、

-

一期目は冬、堤防の上流域が貯水池で下流域が麦畑。

二期目は初夏、麦を刈り入れたあとその場所に貯水池の水を少しずつ流し入れて早稲田(水田)にした。

三期目は中夏、水を流して湖底が現れた貯水池に晩生の陸稲を植えた。

となる。

上に書いた二期目の作業は、今の暦で言えば6月頃水門を開き、麦畑だった下流の土地が水に浸ると早稲を植え、7~8月頃堤の下流に早稲が成長している感じだろうか。(田が水に浸るだけならそう時間はかからないので早稲はすぐに植えられたと思う。私が筑後平野で見た例は、午前に田の水口が湿り始め夕方には全体に広がっていた。)

上流に水がなくなると陸稲を植えたと思われる。

この瀦水畓のことを天平時代頃〝ゐみづ〟〝いほと〟と言っていたそうだ。(現代の発音にすると〝いみず〟〝いおと〟。)

富山の

別のページ(ページ数メモし忘れ)に、「稲作は北陸にもたらされた」と言う話があるので、それと関係しているのかもしれない。

続き。

瀦水畓 は上田 ともいった。水雪田 、或は水盡 (空)田 ともいった。雪 の古語は〝つき〟であって、冬分は雪積で水も氷も凍結しているからである。夏分は下田 に水を遣り果すから、水がなくなる六月の大雨なる水無月 の由来がここにあった。そして水漬星 の名がここに生まれた。百姓がみな、簑を著 て水につききりの四ケ月であった。(『儺の国の星拾遺』p.141)

瀦水畓は次の呼ばれ方をしていたとのこと。、

-

・冬に瀦水が凍結していることから来た「

・農作業中はずっと水に漬かることから来た「

・貯水池から水がなくなる「

もしこれが本当なら、元々農作業に関する「みづき」という言葉があったところへ、構造物としての「水城」が被さったことになるのだろうか。

いずれにしても、一年中何かしら栽培しており水の管理が重要だったことがわかる。

確かに休む暇が無かっただろうと思った。

さらに言うと、「みづき」の登場は氷河期以前に遡るという話もある。

人間が灌漑と耕作に努力をはじめた時代は、氷河期以前にあったらしい。水と雪を堰き止める堤の工事現場から出た炭は、肥前三根で二万三千五百年前と推定される。今も堤を

水城 という。昔は〝みなつき〟であって、〝つき〟は築ではなく雪であったはずになる。氷河期の人類が最も恐れたのは怒涛のごとき積雪の崩壊であって、その勢は一瀉千里で山麓から遠くはなれた平地も、雪解けの洪水に漂没することが多かった。祖先は子々孫々にいたるまで幾段も堤を築きあげてこれを支えた。氷河がなくなる頃には池となり田となり、畑となって天に至る景観となったのである。(『儺の国の星拾遺』p.141)太字はnakagawa

水城は元々氷河期に山からの雪解け水が鉄砲水となって麓に押し寄せるのを緩和するための、いわば土(雪)留めだったと言う。

それが氷河期の終わりと共に本来の役目が不要となり、段々畑のような地形が耕作に用いられるようになったとのこと。

確かに肥前三根にも土塁がある。(発掘調査報告書を探したが見つけられなかったので、二万三千五百年前の炭が出土しているかは確認できていない。)

水城というと福岡県太宰府市と大野城市にまたがる土塁を思い起こす。

地名にもなっているこの土塁(すなわち水城)はもともと筑紫国造磐井がひらいたのだそうだ。

水城は筑後国造

磐井 が雄略帝十七(四七三)年から継体帝十七(五二三)年の間に築堤工事を開始したと伝へられる。(『儺の國の星拾遺』p.105)

しかし磐井が築いた水城は、雪解け水を堰き止めるようなものではない。

『儺の國の星拾遺』によれば、磐井の工事には別の理由があったようだ。

改めてこのあたりの事情を考えたいと思う。